Il 5 luglio 1687 Isaac Newton pubblica i “Principia”, uno dei più rivoluzionari trattati scientifici della storia. Scopriamo come mai questo trattato rimane ancora oggi uno dei capisaldi della fisica.

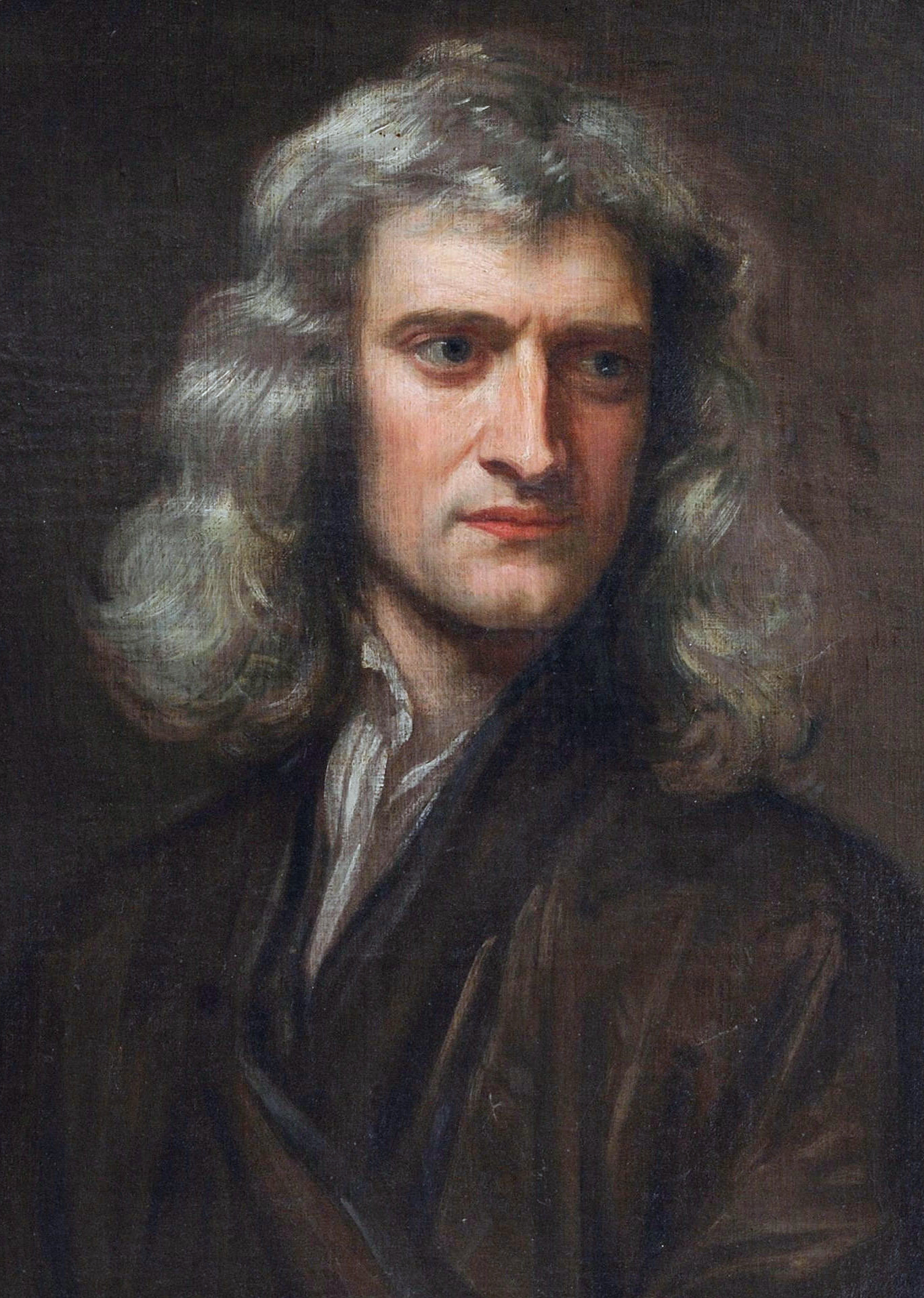

Con la pubblicazione dei Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (I Principi Matematici di Filosofia Naturale), più noti come Principia, Isaac Newton venne consacrato come uno degli scienziati più influenti della storia. Insieme a Niccolò Copernico (Sulle Rivoluzioni delle Sfere Celesti, 1543) e a Galileo Galilei (Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, 1632), solo per citarne alcuni, partecipa così alla rivoluzione scientifica, avvenuta a cavallo tra il XVI e XVII secolo.

Chi non ha mai sentito parlare a scuola delle Leggi della Dinamica o Leggi di Newton? Quelle che ci facevano risolvere i problemi sulle forze, per intenderci. Le pagine e pagine di esercizi con quelle palline che sembrava ci prendessero gusto a scivolare, chissà per quale ragione poi, su quei piani inclinati. O che pareva non vedessero l’ora di scontrarsi su qualche molla e rimanervici attaccate. Quasi solo per il gusto di farvi impazzire tra schemini ed equazioni. Ecco, ora che avete riportato alla mente alcuni dei vostri più o meno piacevoli ricordi del liceo, dovete anche sapere che fu Isaac Newton il responsabile della risoluzione di tutti quegli esercizi. O la causa delle vostre fatiche.

Isaac Newton voleva curare la peste con il vomito di rospo

Newton: un genio figlio del suo tempo

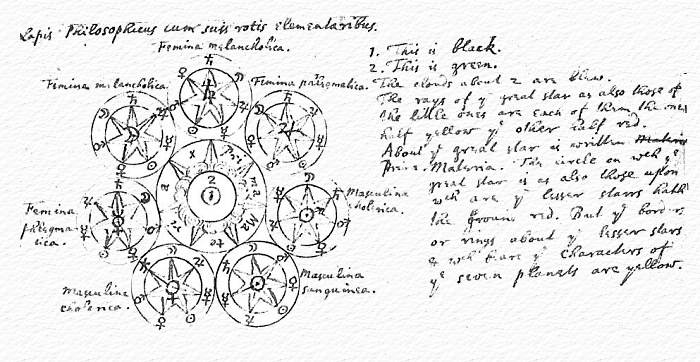

Sebbene Isaac Newton sia universalmente conosciuto come uno dei più grandi fisici e matematici della storia, l’uomo non si dedicò soltanto a queste due discipline. Matematico, fisico, filosofo, teologo, astronomo, storico e persino alchimista, sono alcuni dei titoli che gli attribuiamo noi oggi. Probabilmente però, all’epoca quasi nessuno si pose mai il problema di mettergli un’etichetta sulla porta dell’ufficio per identificarlo in questo o quell’altro modo.

A quel tempo, infatti, la divisione del sapere non era così netta e specifica come lo è oggi, ed il dialogo interdisciplinare era sicuramente più fluido e agevole. La cultura consentiva una visione a tutto tondo sulle cose, dall’alto e più d’insieme, sebbene inevitabilmente meno dettagliata rispetto a quella odierna. Quale sia la via migliore è difficile dirlo, forse impossibile, certo è che fu proprio quel mondo a regalarci quel genio eclettico di Newton.

I Principia

Pubblicata nel 1687, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica è l’opera più importante di Isaac Newton. Divisa in tre volumi, tratta alcune delle sue più importanti scoperte scientifiche. Studiato ancora oggi nelle scuole, è ritenuto la base della cosiddetta fisica classica.

I tre volumi sono:

- De motu corporum (Sul movimento dei corpi)

- De motu corporum vol 2

- De mundi systemate (Sul sistema del mondo)

Ricordate le Leggi di Newton, o Leggi della Dinamica, di cui si parlava all’inizio? Sono proprio i volumi del De motu corpum a contenerle.

Come suggerisce la parola stessa dinamica (dal greco “forza”), Newton si interrogò sulle cause del moto dei corpi e le trovò, appunto, nella Forza. Sono le forze, o la loro assenza, o meglio ancora l’equilibrio di esse, a far sì che un corpo resti fermo o si muova in questo o quell’altro modo.

Newton nella vita quotidiana

“Ad ogni azione corrisponde una reazione pari e contraria.”

Delle Tre Leggi della Dinamica, tutti ugualmente importanti, quella forse più famosa è la terza. Nota anche come Principio di Azione-Reazione, è tanto semplice quanto geniale. Vediamone un paio di esempi pratici.

Perchè se tiro un pugno al muro mi faccio male? Perchè siamo certi di farci male, è chiaro. Ma qual è il Principio scientifico che sta alla base? Proprio quello di Azione – Reazione, appunto. Infatti, alla mia Azione, ovvero al mio pugno al muro, al quale imprimo una forza, corrisponde una Reazione. Ovvero una risposta del muro che mi ributta nel braccio la stessa forza, causandomi qualche livido o magari un dito rotto.

O ancora, perché camminiamo? O meglio, come camminiamo. Qual è il principio fisico che ci rende possibile i nostri spostamenti? Sempre lo stesso. Anche qui Newton viene in nostro soccorso, ricordandoci che la spinta che noi imprimiamo sull’asfalto attraverso i nostri piedi ci viene restituita dall’asfalto stesso, permettendoci così di camminare.

Altre scoperte e curiosità

Un altro dei ricordi che probabilmente associate al nome di Isaac Newton è il racconto della famosa mela. Si narra infatti che l’uomo, vedendo una mela cadere da un albero, abbia intuito l’esistenza della forza di gravità. Se sia vero o no è impossibile a dirsi, certo è che lo scienziato la gravità la scoprì davvero.

Ma c’è di più. Newton non solo stabilì che ci fosse una forza che attirava tutti i corpi verso il centro della Terra, ma dimostrò anche che la stessa forza tiene insieme pianeti, satelliti e quant’altro. L’intero Universo insomma. Matematicamente, questo principio è espresso dalla famosa Legge di Gravitazione Universale.

Dai piani inclinati passò dunque all’intero Universo. Si occupò della derivazione formale delle Leggi di Keplero, in principio dedotte solo empiricamente, e dello studio delle orbite dei pianeti. Fu Newton a renderci noto il fatto che le orbite dei corpi celesti possono non essere ellittiche, bensì anche iperboliche o paraboliche. Studiò infine molto approfonditamente anche la luce, stabilendone il colore e dando vita alla teoria corpuscolare.

La contesa con Leibnitz sul calcolo sublime

Nel corso dei suoi studi Newton incontrò un grandissimo ostacolo: la matematica. E per chi non lo è stato? Ribatterà qualcuno. Verissimo, ma il problema dello scienziato fu leggermente diverso dal nostro. Per dimostrare le sue teoria fisiche era necessaria la matematica. I numeri e le formule dovevano dargli ragione altrimenti nessuno gli avrebbe creduto. Forse nemmeno lui stesso avrebbe creduto alle sue intuizioni. Che fare, però, se a quei tempi ancora non esisteva una matematica adatta allo scopo?

L’unica soluzione era quella di inventarsi da sè una nuova matematica! Dei nuovi metodi di calcolo che permettessero di progredire nella fisica e nella scienza in generale. Ecco dunque che videro la luce i differenziali e gli integrali, due potentissimi strumenti di calcolo. Anzi, di calcolo sublime, come venne definito.

Peccato però, che all’incirca nello stesso periodo, un altro grandissimo matematico formulò esattamente la stessa teoria. Si aprì dunque un’enorme disputa tra Leibnitz, scienziato tedesco, e Newton, che accusò il primo di plagio. La contesa tra i due non si concluse mai, anzi. Prese talmente piede in Europa che si concluse con una spaccatura tra gli scienziati britannici e i cosiddetti “continentali”, che finirono per isolare i primi. E per proclamare infine Leibnitz come vero padre del calcolo differenziale, o infinitesimale.